快速阅读

在全脑快速阅读法中,采用的是“眼脑直映”的方式进行阅读,书面上的文字信息由于光的作用直接对眼睛产生刺激之后,将所产生的整体文字图像直接传输到右脑以图像的方式进行记忆,然后经由左脑对图像进行解析,进而进行有意义的辨识。

全脑快速阅读法对文字的处理就如图一部超级照相机,先将书本文字信息统统“照”进大脑里,然后再清洗地辨识每一个文字。这样“眼脑直映”的阅读方式打破了传统逐字逐句的阅读方式,省略了语言中枢和听觉中枢这两个最容易对阅读效果产生干扰的中间环节,让文字图像直接映入右脑的记忆中枢进行记忆,然后通过左右脑的协调处理进行文字信息的还原。

读书要像开矿,不要留不下,也不要全留下。

激活五大感官–>提升观察力–>善用图像–>建立联系/逻辑

阅读这本书出于什么目的–>这本书讲了什么–>哪些内容对自己重要/不重要–>能否对其清楚阐述

杂记

它山之石

言论

- 活在世界上,有时候人家不害你,就是对你最大的帮忙。– 柯文哲,台北市长

- 学习编程很酷的一点是,你会同时获得两个专长。一个专长是计算机科学和编程,另一个是需要你来编程的那个专门领域。除非你是编译器作者,否则你总是会有自己的专门领域。– Rich Hickey,Clojure 语言的发明者

- 我觉得程序员,尤其是年轻程序员,投入太多脑力在编程。他们去学习编程语言的各种奇怪特性,学习类型系统的古怪设定,学习巨型 JavaScript UI 库的各种细节,反而没有投入很多时间在他们要解决问题的专门领域。– Rich Hickey,Clojure 语言的发明者

- 领导者的三种模式:模式一:”这就是我想要的,你按照我说的做。”模式二:”这就是我想要的,你自己想如何去做。”模式三:”让我们一起弄清楚我们能做些什么。”——《Modes of Leadership》

- 写一本书需要坚强的意志、忍耐力、厚脸皮(敢于说出自己的观点)和非金钱动机。–《我写了一本 C++ 教材》

- 做好一件事的唯一方法,就是多做这件事。 做得越快,这件事的时间成本就越低,你会愿意做得更多。人们总是倾向于,多消费时间成本低的东西。网站很快,就会多访问;搜索很快,就会多搜索;文章很容易读懂,就会多读几篇。做得快的核心,就是要让时间成本降下来,从而多做。

- 有些书只需尝一口,有些书可以吞下去,有些书要咀嚼和消化。—— 弗朗西斯·培根。这段话镶刻在纽约公共图书馆门前的地面。

- 可以数学证明,一个项目拖得越久,它的预期完成日期就越遥远。—— 《林迪定律》

- 你始终被锁定在你的基础架构中。一旦达到一定规模,人们就不会轻易改变基础架构。—— HN 读者

- 年收入增长率 + 营业利润率 应该等于40%。——《40% 规则》

- 技术通常只是达到目的的手段,除非你在销售技术,否则追求时髦技术很无聊。我看到太多团队在复杂的技术堆栈上,投入了太多能量,只是为了看起来很酷。在内心深处,我只希望业务能够成功,干净和健全的系统架构是我追求的,只要能让业务跑起来,使用什么技术都无关紧要。—— HN 读者

- 最好的工程师不是写代码最多的工程师,而是做出未来可以少写代码的决策的工程师。—— Dan Goldin

- 每次打开一个源码文件,你都应该让它变得更好。—— DHH

- 有些开发者对技术上瘾,而不是务实地看待技术。每当一种新技术出现,他们会立刻选择它,跳船到它上面,虔诚地传播它,应用它,然后跳船到下一个新技术。这部分是因为,在这个行业里,简历需要很多时髦的流行语,务实的简单的技术选择,无法让别人留下深刻印象。—— HN 读者留言

- 达尔文和尼采有一个观点是一致的:生物体最重要的特征就是奋斗求生。——《当呼吸化为空气》

- 没有一劳永逸的开始,也没有无法拯救的结束,人生中,你需要把我的是:该开始的要义无反顾的开始;该结束的就干净利落的结束。

- 如果可以的话,(你应该)多学一点法律。即使不当律师,了解律师的想法也非常有用。法学院教的是社会的操作系统。—— HN 读者留言

转载

如何为35岁做准备

- 35岁以后的人技术能力早就停滞了,或者说毕业五年后技术进步并不明显;而且激情开始消退;

- 工资还死高,性价比极差;

- 关键是现在的环境能轻松找到可替代的人;

- 绝大部分人没法成为领域不可替代的专家;

-

小公司学不到核心竞争力,大公司不会让你不可或缺。

- 红海不红海,其实没啥影响,因为群众事实上不知道自己想要啥,你只要能给大家别人给不了的,大家还是愿意支持你。市场上99%是垃圾,只要有人拿出点真东西来,就能打动大家。而且他说事实上我当初的判断也不对,他认为自媒体现在还是蓝海,中国绝大部分行业都是蓝海,中国的产品大部分都是“凑合着用得了”,“又不是不能用”,将来面临一次大升级。

- 没必要依赖暴利,只要有平稳的利润,慢慢积累起来,也会是个非常恐怖的收入。依赖暴利本身就是一种不成熟。“暴利思维”其实是改开初期农民企业家们的一个路径依赖病,没必要学习他们。

- 中国才开始,会持续爆发性发展很多年,大家手里有了钱,就愿意去做那些以前喜欢却不能做的事,比如他投资了一个卖大号女装的店,现在很多男孩喜欢女装嘛,还有他去美国发现到处都是动漫什么的周边店,卖钢铁侠头盔的,死侍那两把刀的,中国比较少,也会是个卖点,他准备考虑在二线搞起来。

现代企业最关注的是流程,要让企业跟一片热带雨林一样,或者像互联网一样,系统本身具备冗余,弹性,自我生长,自我调节能力,就算企业里老总失踪了,企业也能运转下去。而这些高大上的玩意,核心就一句话:把每个人变成零件,把每项工作都规范化流程化,缺了谁系统都能迅速调整收敛并且保证继续运行。

这样有两个好处:

一是让你更加熟练自己的工作,在软件行业熟练度是提高产品质量的关键。另一方面也可以有效防止乱跳槽,工作越是单一,员工残废的越快,在人才市场上就越不好找工作,这是大公司项目经理们的暗黑逻辑,尽管经理们自己也越来越废,别问我咋知道的。

在《巨人的陨落》里,美国禁酒令发布后,主人公他岳父非常消沉,因为他们家就是卖酒的黑社会,现在国家不让卖酒了,能不消沉嘛。

不过主人公很快注意到,这次他岳父太消沉了,岳父本人是一个黑社会大哥的角色,又猛又狠,这次这么消沉明显不对。主人公转念一想明白了,他岳父太肥胖得了高血压,高血压导致动作迟缓,思维消极,碰上事情总是缺乏去解决的动力。

这个情节我记得特别清楚,因为我自己也深有体会,当初体质不行的时候,特别容易疲劳,后来终于开始锻炼上了,慢慢精神状态也好起来了,不容易消沉,碰上事情不那么虚,勇敢去面对,绝大部分问题都不太是问题。我这些年每次碰上什么烂事就记录下来,每次年底复盘,就能发现99%的问题其实自然而然解决了,尽管当时面对的时候焦躁异常。

如果大家再生活中发现自己睡眠不太好,精神状态也不好,很消极,啥也不想干,这个不一定是脑子有问题,可能单纯就是身体虚。

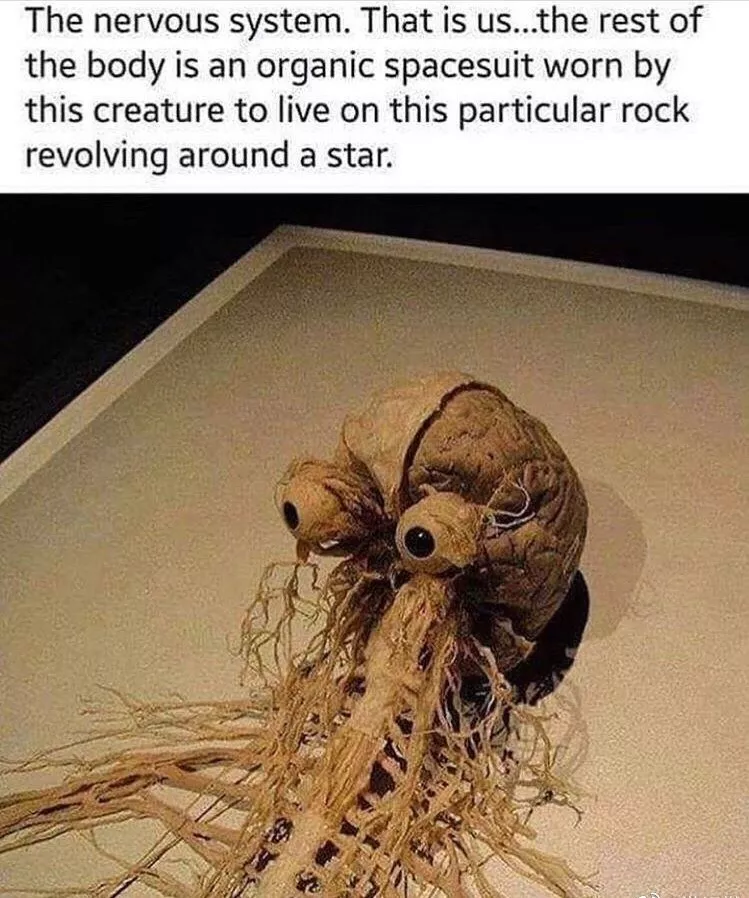

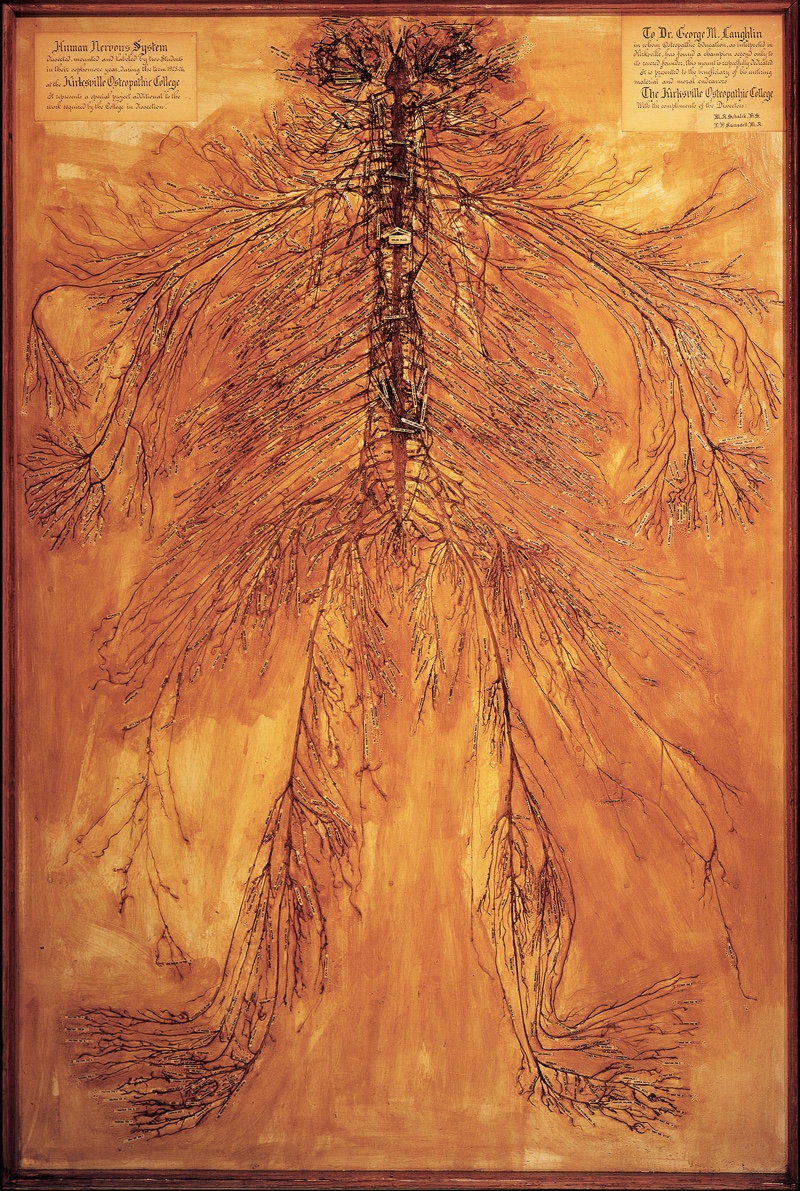

人就是大脑这坨蛋白质和脂肪泡在一个大培养皿里,培养皿就是身体,如果培养皿本身有问题,大脑也会跟着出问题,表现就是各种精神病,或者虚,啥也不想干等等,近代心理学研究最前沿的观点认为,所有心理问题本质都是生理问题,可以通过改造体质来得到解决。前两天这么一个图特别火:

原文链接:招聘启事都要求35岁以下的,那35岁以后油腻中年人该去哪?

如何有效地努力

有些人非常勤奋,别人休息和娱乐的时候,都在工作学习。但是努力了一辈子,人生也没有显著的提升,就像报道里经常说的:”某某在平凡的岗位上,勤勤恳恳工作了一辈子”。

另一方面,很多成功者似乎也没有特别努力,就取得了许多成就,过上了好日子。蔡志忠以自己为例,他从小就喜欢画画,然后一直画,不知不觉就成了大漫画家,名利双收,从没有觉得过得很辛苦。

老师或父母老是说,努力就会走到巅峰—-才怪。如果这样,不是所有人都走上巅峰了吗?没有人开始不努力,为什么后来不努力,因为努力没有效果。”

人生不是走斜坡,你持续走就可以走到巅峰;人生像走阶梯,每一阶有每一阶的难点,学物理有物理的难点,学漫画有漫画的难点,你没有克服难点,再怎么努力都是原地跳。所以当你克服难点,你跳上去就不会下来了。

垂直方向的努力更有意义,水平方向的努力意义不大。你把同一件事情勤奋地做上十遍,还是只会做这一件事;你做完这件事后,再去挑战更难的事情,就有机会学会做两件事。

初学者经常问阮一峰,前端开发应该学习哪一个框架?他的回答就是,你觉得哪一个框架比较容易,就用那个。因为它们都是解决同样的问题,你只要知道怎么解决就可以了,没必要深究哪一个解决得更好。对你更重要的是,要去解决更多的问题,而不是如何最好地解决一个问题。

只有通过解决更多的问题,人生才能摆脱水平运动,进入上升运动。当然,这里还有一个天赋和兴趣的问题,如果找到属于你的领域,不用特别努力就能上台阶;如果找不对领域,再努力也只能做水平运动。

手机版“神探玺洛克”请扫码